Poemas en Spinoza

Borges completa el perfil biográfico del filósofo haciendo saber que ama la soledad y que no se siente atraído ni por la fama ni por el amor

Jorge Luis Borges da muestras de admiración por la filosofía de Spinoza, dedicándole dos poemas completos, titulados 'Spinoza'. El primero se encuentra incluido en el poemario El Otro, el Mismo (1964), y el segundo en La moneda de Hierro (1976).

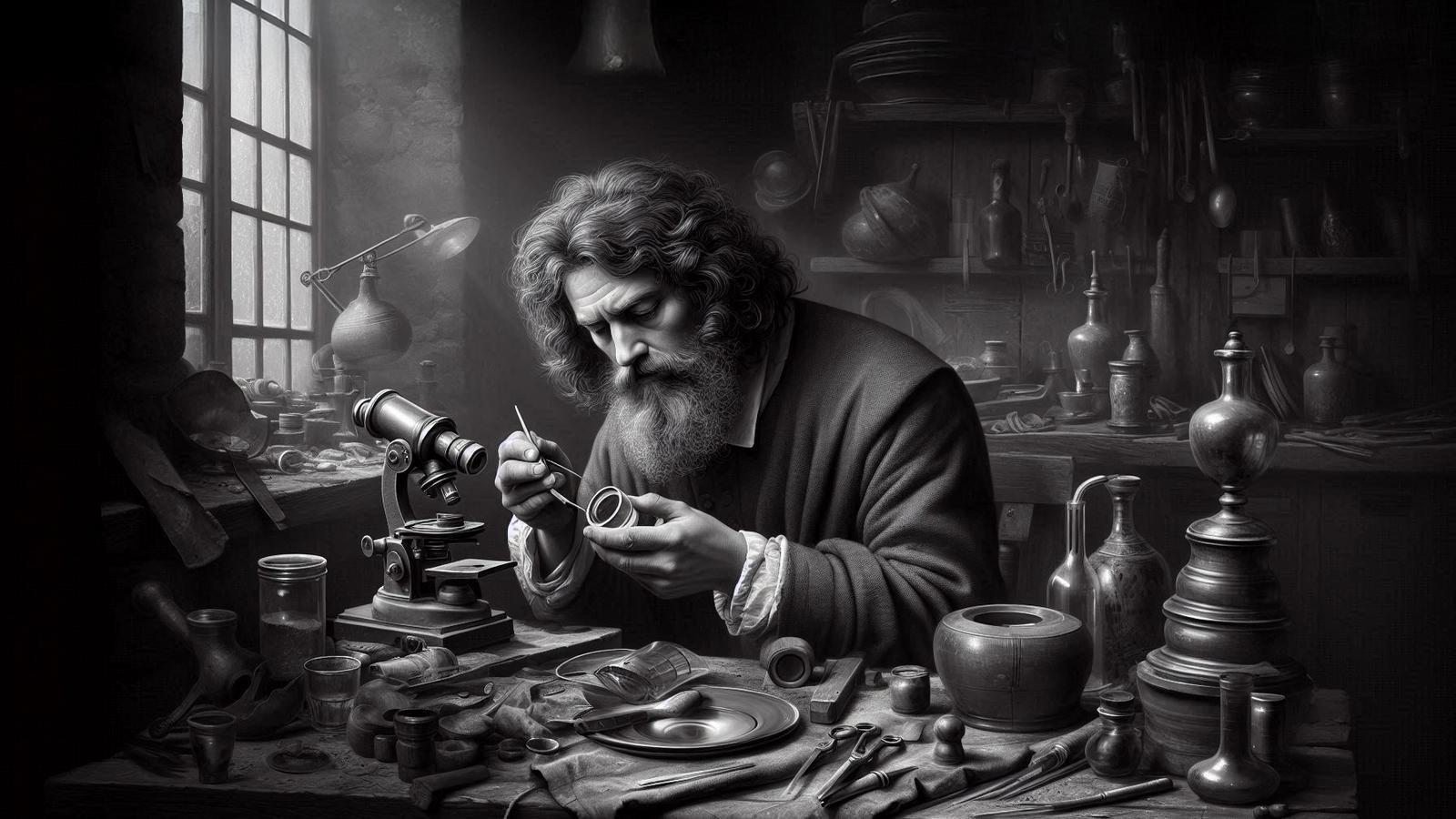

En el primer poema, Borges se imagina a Spinoza un día cualquiera, de invierno, trabajando en su taller en la penumbra, al atardecer. Se refiere al oficio manual del filósofo como pulidor de lentes de vidrio de alta precisión destinados a formar parte de instrumentos ópticos, como microscopios y telescopios. Se trata de un oficio que le permite establecer vínculos con destacados miembros de la comunidad científica europea como Christiaan Huygens y Robert Boyle, en un contexto marcado por la revolución científica, y que le proporciona los suficientes ingresos para vivir y dedicarse a la filosofía.

Al inicio del poema hace alusión a "las manos traslúcidas" del filósofo con la intención de mostrar que fabricando lentes transparentes deja pasar la luz de la verdad, y de paso podemos pensar que en las manos que son lentes no hay explotación, ni alienación ni extrañamente, sólo el esfuerzo de un artesano que mantiene el artesano que mantiene. A continuación, añade que estas manos pertenecen a un judío que vive dentro del "gueto". Sabemos que se refiere al barrio judío de Ámsterdam, donde el filósofo vivía con su familia hasta el hérem o excomulgación y expulsión de la comunidad judía, acusado de ateísmo, concretamente, de negar la inmortalidad del alma y afirmar que Dios es naturaleza. El castigo religioso es una muerte civil que condiciona gravemente la vida de Spinoza y lo trata como un proscrito, a través de la prohibición de darle trabajo, y la obligación de evitar el contacto personal, de palabra o por escrito, no darle manutención ni alojamiento, ni ayudarle de otro modo. Si bien no es cierto que Spinoza ejerciera el oficio de pulidor de lentes dentro del gueto. Con ello Borges se adelanta a la realidad, puesto que comienza a hacerlo más tarde, tras ser expulsado, a la edad de veintitrés años.

Del trabajo manual al intelectual

Borges da a entender que Spinoza se olvida de sus manos y del confinamiento en el gueto, y que sueña con "un claro laberinto", es decir, una salida, que podría ser la dedicación a la filosofía. Sin embargo, este desplazamiento sutil del trabajo manual al intelectual nos permite recordar que Spinoza combinó ambas actividades hasta el punto de ser inseparables y desempeñarlas dondequiera que residía de los Países Bajos. Según la interpretación del filósofo francés Gilles Deleuze, el método geométrico de Spinoza que da lugar alÉtica demostrada según el orden geométrico, conocida sencillamente como Ética, es consecuencia de la minuciosidad, la precisión y la concentración, y la búsqueda de claridad que aplica en su oficio. Deleuze habla de una geometría óptica que atraviesa la obra, y que debe comprender a Spinoza de manera integral, como un artesano filósofo.

Borges completa el perfil biográfico del filósofo haciendo saber que ama la soledad y que no se siente atraído ni por la fama ni por el amor. Y termina el poema con un apunte que define su filosofía como racionalista, "libre de la metáfora y el mito", y habla del descubrimiento más preciado, el del infinito, representado por la figura de Dios que orienta la mirada a través del cristal hacia el universo.

En el segundo poema dedicado a Spinoza, Borges lo describe como un judío "de ojos tristes y piel citrina", ya con una edad avanzada, como "una hoja que en el río declina", enfermo, cerca de la nada, pero que persiste en la tarea iniciada a la juventud de "polir". Borges se centra en la relación del filósofo con Dios a través de su Ética, y da así continuidad temática al poema anterior, comenzando éste donde terminaba el otro.

Spinoza es visto por Borges como un creador de infinito, un hombre que "construye a Dios en la penumbra", y demuestra su existencia geométricamente, "con la palabra", aplicando un método minucioso y sistemático, basado en las conexiones entre definiciones y explicaciones, axiomas, demostraciones y proposiciones prefacios y apéndices, avanzando en las argumentaciones estimulado por un amor hacia Dios que no espera ninguna reciprocidad ni tampoco ser recompensado, un amor intelectual, que, dicho en términos spinozianos, debe ocupar "la mente al máximo", porque aquél que más se conoce a sí mismo ya las cosas, más conoce tanto a Dios y más sabio, inseparable de la substancia divina.

Borges también cita a Spinoza al menos a otros cinco poemas. Cronológicamente, aparece citado como "el geométrico Spinoza" en el poema titulado 'El Alquimista', en el que presenta su visión panteísta de un dios eterno que "es cada cosa", la alternativa al ser que es agua de Tales de Mileto. En el poema titulado 'Israel', habla de su condición judía que le une al destino de otros muchos hombres odiados y perseguidos. También hace una breve mención a otro poema, este dedicado a GA Bürger, un poeta alemán del siglo XVIII que sabía que "estamos hechos de olvido", lo que a ojos de Borges le hacía más sabio, pero no cambia el hecho de que la existencia esté marcada por el olvido, al igual que conocer los corolariosÉtica de Spinoza tampoco impide el paso del tiempo ni sus efectos. En el poema 'Nihon' (Japón o 'tierra del sol naciente'), menciona la sustancia infinita de Spinoza y sus atributos igualmente infinitos, entre ellos el espacio y el tiempo. Se trata de una verdad deducida de las definiciones, axiomas, proposiciones y corolarios que estructuran elÉtica. Por último, en el poema 'Alguien sueña', compara al poeta Walt Whitman con la divinidad de Spinoza, porque, como él, decide "ser todos los hombres".

Prescindir de deseos

En Menorca vive filosóficamente Ponç Pons, un poeta alayorense entusiasta de Spinoza, que declara estar dispuesto a seguir sus lecciones y estilo de vida sencillo, prescindiendo de ciertos deseos y renunciando a "riquezas, honores, placeres y vanidades" para ser feliz. De todo esto y más, habla en el poemario El rastro azul de las hormigas (Cuadernos Crema, 2014), a través de aforismos, llenos de belleza y verdad spinoziana. En uno de los primeros pensamientos, confiesa que intenta pulir las palabras, como si fueran lentas, "para poder ver, a través de ellas, con mayor claridad el mundo". Reconoce, tras una pesada tarde de trabajo, que recupera las fuerzas leyendo a Spinoza y escuchando la música del campo. En otro momento, relee Spinoza, recuerda la excomunión que sufrió y reflexiona sobre cómo el poder usa el miedo como instrumento de corrupción. Se queja del poco interés que despierta Spinoza en los suplementos culturales, atentos sólo a los nuevos pensadores posmodernos. Hace referencia con sarcasmo al estado degradado de la Naturaleza que es Dios, y con el mismo tono, recoge la extrañeza de un hortelano que no impugna la concepción spinoziana de "todo es Dios", y que asimismo cree que le ha costado demasiado crear el mundo. Habla de nuevo de Dios como divinidad omnipresente: "En la palabra, los hechos, a la intemperie...", y sobre todo, fuera de los templos. Y comparte la defensa de Spinoza de la libertad humana, con el matiz de que ser libre equivale a actuar siguiendo la necesidad de la naturaleza, a la vez que critica que acepte como verdaderas todas las ideas referidas a Dios, y que no perciba aquéllas con rostro intolerante y represor. Por último, se impresiona por la muerte prematura de Spinoza, a tan sólo cuarenta y cuatro años. Lo más probable es que el matazo el polvo de cristal acumulado a diario en sus pulmones por culpa de su trabajo.